Я был человеком с крючком. Можно ли назвать пятнадцатилетнего человеком?

Пожалуй, можно. Безусловно, можно, если пятнадцатилетний делает то, что

ничуть не лучше делал бы на его месте тридцатилетний.

Работа выполнялась одинаково, но разве одинаковы были затраты сердца?

Если вам пятнадцать лет и вы влюблены в шахматы первой любовью, разве

можно вас сравнивать со взрослым?

Взрослый передвигает крючком фигуру на доске. Он бесстрастен, он закален

жизненным опытом. Вся его повадка показывает, что за качество хода он

не отвечает. Играет не он, играет мастер, а взрослый — лишь передатчик

его мыслей. Он холоден.

А если вам пятнадцать лет, если играет ваш кумир? Вы видите, что

он ошибся, что он сейчас проиграет пешку и партию, «о вы обязаны быть невозмутимым,

как взрослый. Вы передвигаете фигуру, вы проигрываете вместе с ним, но

вам нельзя даже покачать головой.

— Нельзя гримасничать! — скажут, заметив малейшую эмоцию на огорченной

вашей морде Валериан Евгеньевич Еремеев или Григорий Лазаревич Раскин.

И что тогда?

Вам скажут, что завтра вы можете не приходить.

Ваш крючок отдадут другому. Вы никогда больше не пройдете в гостиницу

«Метрополь» по служебному входу, не услышите плеска фонтана в турнирном

зале. Без вас сядет за столик оливково-смуглый, невероятно обаятельный

дон Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера. Вы ее увидите, как он лениво откинется

на спинку стула, приветливо улыбнется партнеру и небрежно сделает первый

ход...

Нет, этого пережить нельзя.

Ужасная угроза воспитывала в мальчишке силу духа и выдержку. Он

быстро выучивался бесстрастию.

Они вообще были занятны, мальчишки этих неповторимых лет. Ветер недавней

победоносной революции еще шевелил их перышки. Они ощущали себя гражданами

мира и верили, что миру они необходимы. Они не всегда ели досыта, но

готовы были простоять в очереди ночь, чтобы попасть на вечер Маяковского

в Политехнический музей или на «Дни Турбиных» в Художественный.

Они носили протертые на локтях толстовки, презирали галстуки и гордились

этим.

Они твердо знали уже тогда, что с их земли уйдет в космос первый межпланетный

корабль.

Позднее, когда за такую веру потребовалось умирать, они сумели сделать

и это.

Молодая республика отбилась от врагов и наводила порядок

в культурном хозяйстве. В шахматной кладовой не оказалось почти ничего.

Сильнейшие русские шахматисты сбежали, они представляли теперь различные

буржуазные страны. Как мы ненавидели и презирали их тогда!..

В кладовой остался десяток мастеров с дореволюционным титулом да горсточка

странных людей, которые при каганцах и лучинках, во тьме и голоде великой

разрухи не потеряли любви к шахматам и веры в них.

Надо было посмотреть и проверить: умеют эти люди играть? Способны они

выучиться, если не умеют? Смогут ли они стать тем зерном, из которого

вырастет будущее?

Умные, глубокие люди задумали и осуществили Первый

московский международный турнир 1925 года.

Когда замысел был осуществлен, сами организаторы изумились. Кто мог предвидеть

этот невероятный резонанс? Чтобы вместить всех жаждущих попасть на турнир,

надо было устроить его не в «Метрополе», а в Термах Диоклетиана или лондонском

соборе Святого Павла.

Бесконечными потоками движутся жаждущие. Мужчины и женщины,

молодые и старые. И подростки, подростки. Инженеры, артисты, хозяйственники,

военные. И рабочие, рабочие, рабочие... Кто мог подумать, что их будет

так много?

Кто бы с кем ни играл, с первой минуты до последней набит

до отказа турнирный зал.

А за бархатным малиновым канатом вокруг лепечущего фонтана сидят сосредоточенные

небожители.

Их много, они делятся на несколько рангов. В самом первом — Капабланка,

чемпион мира. Никто еще не знает, что гордый титул ему осталось носить

всего два года. Он весел и любезен, бархатные глаза его скользят по публике,

задерживаясь на женских лицах. В турнире он стоит не так уж хорошо, но...

не все ли равно? Стоит ли из-за этого портить себе жизнь? Глядя на него,

начинаешь верить, что он ничуть не огорчен, не раздосадован и даже не

думает о том, как улыбнется над его проигранными партиями страшный соперник

там, в далеком Париже... Он — Капабланка, он может позволить себе все,

даже роскошь неудачи. Зато при встрече с лидером, с первым призером,

он жертвует фигуру в дебюте и разносит его, как щенка. И десять лет спорят

потом аналитики: корректна была жертва или некорректна?

В том же ранге — ничуть не ниже! — железный экс-чемпион доктор Эммануил

Ласкер. Коренастая, широкоплечая фигура. Небольшой рост подчеркивает

огромные размеры головы, сидящей на короткой шее.

Голова эта выразительна, как скульптура Родена.

Объемистый череп покрыт густой, лохматой гривой серо-стального цвета,

кое-где с черными прядями. Огромный, изборожденный глубокими морщинами

лоб. Зеленовато-карие зоркие глаза прикрыты тяжелыми веками. Один глаз

заметно больше другого.

Горбатый нос придает сходство с птицей. Это очень мудрая птица, старая,

волевая и, пожалуй,

хищная.

Нижняя часть лица непропорционально коротка, точно срезана. Вероятно,

поэтому Ласкер носит короткие густые усы. Из-под них торчит знаменитая

сигара, о которой столько писали журналисты. Движением крепкой, выпирающей

челюсти Ласкер перекладывает сигару из одного угла рта в другой.

Ласкер немногословен. Он не только многолетний чемпион мира по шахматам,

он доктор математики и доктор философии. Он карточный игрок мирового

класса. Он сделал смелую попытку математическим анализом вскрыть «законы

полосы», установить закономерности в смене везения и невезения, которые

так хорошо известны каждому игроку, но никем еще не сформулированы.

Что нового могут сказать люди такому человеку? Доктор молчалив.

Он так и умер непонятым. Он написал книгу о карточных играх,

построенную на новой трактовке теории вероятностей. Его подняли на смех.

Его обругали. Но вот прошло сорок лет, наступила эпоха

кибернетических машин. Американский математик Норберт Винер пишет о машине,

играющей в шахматы.

Поясняя ее основы, Винер ссылается на работы другого ученого, немца фон

Неймана, создавшего математическую «теорию игр». Я не знаю промежуточных

звеньев этой цепи, но некоторые положения Ласкера фон Нейман рассматривает

как аксиомы...

В первом ранге больше нет никого.

Чуть ниже — большая, многочисленная группа.

Они не были чемпионами мира, и ореол этого звания не пьянил наших мальчишеских

голов. Но каждый из них не только великий шахматист: он еще и эпоха в

истории шахмат. Иногда это их прошлое. Вот сидит точно окаменевший за

доской Акиба Рубинштейн. Его тяжелое лицо кажется вылитым из бронзы,

он похож на индийского идола. Какие глубочайшие замыслы роятся за этим

низким широким лбом? Немного лет назад Рубинштейн был вторым шахматистом

мира. Неясно было даже, кто сильнее: он или Ласкер.

Теперь это ясно. Страшная сила Рубинштейна стала падать, он уже не тот.

Быть может, поэтому и залегла в углах опущенного рта та же горькая складка,

что на эллинских трагических масках? По-прежнему шахматы для Рубинштейна

— все. Если вы подойдете к нему и спросите: «Как вас зовут?» — он подумает

и ответит равнодушно, не удивляясь вашему вопросу.

Но если вы спросите, как сыграл на шестнадцатом ходу Форгач против Каро

в Бармене в 1888 году, он ответит мгновенно и безошибочно да еще удивится,

что вы не знаете такой элементарной вещи.

Бедный, великий Акиба Рубинштейн! Ни с кем, пожалуй, не были шахматы

так жестоки, как с ним. Такова участь всех безумно любящих.

А вот Фрэнк Маршалл, лохматый, горбоносый, похожий на белокурого индейца.

Почему-то на всех фотографиях он изображен жгучим брюнетом с артистическим

бантом на шее.

Но все это неправда, кроме банта. Маршалл светловолос. У него длинные

светлые ресницы, прикрывающие быстрые серо-голубые глазки. Он невероятно

длинноног и непоседлив, но за доской может сидеть часами не шевельнувшись.

Маршалл стар, но он сохранил свою силу, в Москве его ожидает высокое

призовое место. Но все же и он — прошлое шахмат.

А вот и будущее. Улыбаясь, идет навстречу полный кудрявый Рихард Рети.

Такой нежной, лукавой улыбки нет больше ни у кого. Ему тоже осталось

недолго жить, хоть он и молод. Как это глупо, умереть от скарлатины в

сорок лет, потому что еще не было пенициллина! И кому — Рети, чудесному

Рихарду Рети... Человеку, который никогда не помышлял о шахматной короне—и

оставил в шахматах такой глубокий след, какого не оставили многие чемпионы

мира

.

Фред Ятс, сильнейший игрок Англии. Когда он сидит за доской, он импозантен.

Сухая, типично английская голова над высоким крахмальным воротничком

оксфордского денди. Очки в тонкой золотой оправе, безупречный пробор

с левой стороны головы.

Достаточно ему встать, как все меняется. Ятс оказывается мал ростом и

тщедушен до крайности. С крахмальным бельем не вяжется старенький пиджачок,

печально поблескивающий на локтях и спине. Да и породистое лицо при ближайшем

рассмотрении оказывается лицом немолодого скромного человека, удрученного

материальными горестями. Тихому Ятсу также не суждено жить долго. Он

умрет в Лондоне от недоедания — профессиональной болезни западных шахматистов,

не ставших чемпионами. Так умер и Шлехтер и многие другие

.

А кто этот круглолицый толстяк, рысью бегущий

навстречу?

Эге, да это же первый призер, счастливый победитель великого турнира!

Это Ефим Дмитриевич Боголюбов, киевский попович, русский гроссмейстер,

германский подданный. Знаем, Ефим Дмитриевич, всё знаем. Вы женаты на

немке, ваши дети выросли немцами.

Вас выбрали гласным думы славного города Триберга. Вы сделали отличную

карьеру, и фатерланд оценил ваши заслуги. Его высокопревосходительство

рейхсминистр доктор Геббельс возвел вас в сан государственного тренера

Германии.

Но это все гораздо позднее. В 1925 году вы, Ефим Дмитриевич, еще не успели

отказаться от советского подданства. Вы приезжали к нам, учили наших

шахматистов и сами учились у них. Давайте скажем прямо: успех в Москве,

наивысший успех вашей жизни, был вами достигнут потому, что вы хорошо

знали советских участников и сумели сыграть с ними отлично. Вы проиграли

Капабланке и Рети, но не проиграли никому из советских мастеров. А Капабланка

проиграл Ильину-Женевскому и Верлинскому, Ласкер — Левенфишу, Торре —

Романовскому... Наши мастера убрали всех ваших конкурентов.

Надо быть справедливым. Вы хорошо играли тогда в шахматы.

Не так хорошо, как считали вы сами, но энергично, напористо, смело...

Что же делать, вы окончили киевскую шахматную школу, это остается на

всю жизнь.

Вы нарастили хорошую технику, играя в сотне международных турниров. Своей

школы вы не создали, для этого вам всегда не хватало глубины. Но теорию

вы знали здорово, и практическая сила у вас была. Вы дважды пробовали

ухватиться за звание чемпиона мира... но об этом для вас же лучше не

вспоминать.

А вот наш собственный, мальчишечий кумир. Он совсем маленький, не выше

любого из нас. У него бледное личико, на котором черные роговые очки

кажутся громадными. Он необыкновенно учтив и робок.

В любую дверь он входит последним, пропуская вперед всех. Он конфузливо

заслоняется от фотографов, не дает интервью журналистам. Он немножко

косит правым глазом, и от этого еще усиливается общее впечатление нерешительности

и робости. А за шахматной доской у этого тихого юноши оказывается сердце

льва! Милый, бесстрашный Карлос Торре,

сколько радости подарили вы нам тогда!.. Как переживали мы вашу яркую,

безрассудно-смелую, азартную игру! Как желали вам успеха в борьбе с вельт-мейстерами!

И вы не обманули наших надежд, вы набрали против них полтора очка из

двух, изумительно уйдя из рук великого техника Капабланки. Мы аплодировали

вам от души, беззаветно.

Но есть другие чувства, более важные и более сильные, чем спортивные

симпатии. Когда Петр Арсеньевич Романовский разнес белыми в испанской

партии Карлоса Торре, мы не просто радовались, мы были счастливы.

Наш кумир проиграл, проиграл с треском. Но это значило... Да стоит ли

перечислять? Это значило бесконечно много, и всем понятно, что это значило.

Когда высокий, нервно поправляющий пенсне Левенфиш выиграл у Ласкера

знаменитый ладейный эндшпиль; когда милейший энтузиаст, всеобщий любимец

Ильин-Женевский в острой позиции переиграл Капабланку, мы испытывали

то же самое. Тут уж дело было не в симпатиях: нами владело то чувство

гордости за молодую Советскую республику, которое определило всю нашу

жизнь, все ее надежды, само наше существование...

Все это было тридцать пять лет назад. Но если даже я проживу еще триста

пятьдесят, и то я не забуду одной партии из двенадцатого тура. Эта партия

в значительной мере определила мою жизнь, и, по всей вероятности, не

только мою.

Турнир вступил во вторую половину. Боголюбов вел, ближайшим был Ласкер,

отстававший на пол-очка. Торре держался на пол-очка позади Ласкера, а

Капабланка еще не начинал своего финишного броска и держался в отдалении,

на пятидесяти процентах. Две партии советским мастерам он успел проиграть.

В двенадцатом туре лидеру сильно подвезло: Левенфиш имел против него

отличную игру, отказался от вечного шаха, уже стоявшего на доске (два

повторения Левенфиш сделал, но от третьего гордо уклонился), и... проиграл

в несколько ходов грубой ошибкой. Боголюбов получил подарок, и казалось,

что его лидирующее положение в этом туре колоссально укрепится: ведь

два его основных конкурента, Ласкер и Торре, играли между собой. При

ничьей Боголюбов уходил вперед и повел бы турнир оторванно.

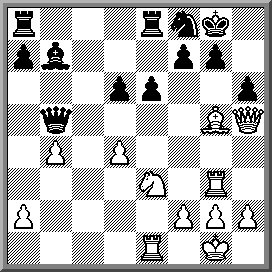

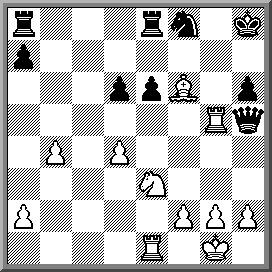

Торре играл белыми и, как обычно, разыграл дебют Колле. Ласкер, по-видимому,

был настроен миролюбиво. Он не стремился к обострениям, а поставил хорошую,

крепкую позицию и не без интереса наблюдал за потугами мексиканца.

Казалось, под усами старого чемпиона таится чуть заметная усмешка.

А Торре все искал путей к атаке на короля. Не боясь ослабить собственную

позицию на ферзевом фланге, он начал перебрасывать все фигуры на королевский.

Ферзь, ладья, слон и конь уже были подведены к месту, но черный король

был защищен надежно, его пешечный заслон был в целости и сохранности.

У Торре не было здесь пешки, которая могла бы таранить позицию короля.

Он вел чисто фигурную атаку, создавая одну за другой прямые угрозы, которые

Ласкер отражал экономично и тонко.

Достаточно было маленькой неточности белых — и черный ферзь с большой

силой вошел в игру. Атакующий белый конь был разменян, а позиция на ферзевом

фланге стала для Торре критической. Казалось, защита восторжествует.

Торре пожертвовал пешку, чтобы отклонить ферзя с пятой горизонтали, но

Ласкер не принял жертвы.

Его ферзь отошел по пятому ряду, еще больше укрепляя королевскую позицию.

Малозаметный ход пешкой вызвал белых на объяснение: предстоял размен

ферзей, а с ним исчезли бы все шансы на матовую атаку. Торре ответил

неожиданным ходом, вводя в игру второго коня взамен разменянного.

Здесь старый чемпион допустил первую и единственную неточность. Вместо

того чтобы разменять несколько фигур и перейти в примерно равный эндшпиль,

он вновь отошел ферзем по пятому ряду, полагая, что размен от него не

уйдет.

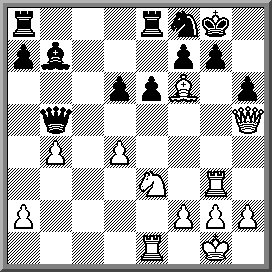

И здесь случилось то, от чего на мгновение замерла, а затем загудела

тысячная толпа: Торре пожертвовал Ласкеру ферзя. Не за фигуру, даже не

за пешку. Открывая ферзя, он напал слоном на черную пешку, которая уже

была под ударом ладьи. Ничем не защищенный белый ферзь остался стоять

«а пятой горизонтали под ударом незащищенного черного ферзя. Отойти было

некуда

Ласкер побил ферзя ферзем, почти не думая.

Белая ладья побила пешку с шахом, и черный король отошел в угол — на

единственное поле, которое у него оставалось. Это поле простреливалось

белым слоном, любой отход белой ладьи получался теперь со страшным «вскрытым»

шахом.

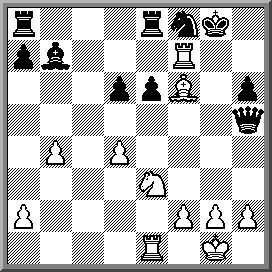

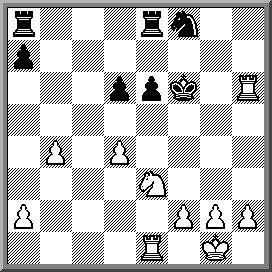

Раз! Ладья побила пешку, и король повернулся на белое поле.

Шах ладьей — король снова пошел в угол. Два! Вскрытый шах, и погиб черный слон, а королю опять пришлось вернуться на белое поле.

Это была знаменитая «мельница» — комбинация, которая встречается крайне

редко, а в партиях чемпионов— почти никогда. Три!..

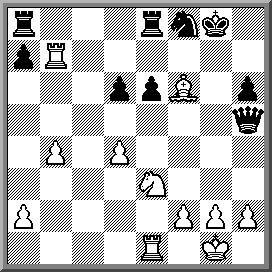

Белая ладья работала, как паровой молот. Закончив истребление всех фигур

по седьмому ряду, она перешла на вертикальный шах и отыграла пожертвованного

ферзя.

Слона при этом пришлось отдать, но в получившемся эндшпиле у белых при

равенстве фигур остались три лишние пешки.

Ласкер опустил на руку массивную голову и, казалось, задремал. Машинально

сделал он еще несколько ничего не меняющих ходов. Затем он вздохнул,

остановил часы и протянул Торре руку через стол. Мексиканец вскочил и

обеими руками схватил крепкую короткопалую руку Ласкера. На глазах у

него были слезы, он быстро говорил что-то по-испански.

Публика неистовствовала, мастера улыбались и качали головами. Они-то

понимали, что произошло. При них была создана одна из бессмертных комбинаций,

такая, которая будет жить столько же, сколько сами шахматы. Она будет

печататься сотни раз,

переходя из учебника в учебник, из статьи в статью. Она приведет к шахматам

тысячи новых поклонников, ее будут помнить наизусть миллионы и десятки

миллионов...

Интересно, понимал это тогда Торре? Ласкер понимал. Он взял противника

под руку и увел в судейскую, пока судьи тщетно пытались успокоить безумствовавшую

толпу.

И мы, мальчишки, тоже были потрясены.

В эту минуту ощутил я с беспощадной ясностью, что без шахмат жизнь моя

будет жизнью жалкого неудачника, что я просто не могу оторваться от них...

Ночью мне не спалось. Я задремал под утро.

Ласкер и Торре сидели вдвоем в огромном пустынном зале. Стены его были

покрыты материей странного, лиловато-голубого цвета, которая слегка колебалась,

как море в предзакатную зыбь.

Ласкер и Торре говорили по-русски. Меня там не было, но я слышал каждое

слово.

Ласкер улыбался, хотя раньше я никогда не видел его улыбающимся.

— Вы не любите меняться, мой мальчик, — добродушно говорил Ласкер. —

Вы ушли слоном домой, на c1, только бы уберечь его от размена. Вы часто

так делаете?

— Часто, доктор. Я готов пожертвовать темпом, чтобы не упрощать игру.

В конце концов при наличии живой фигурной игры один темп можно сбалансировать

довольно быстро... И пешку тоже. Все зависит от позиции, нет правил без

исключения.

— Правила тем и хороши, что обязательно предусматривают исключения, —

кивнул Ласкер.

— Конечно! Разве можно победить сильного шахматиста, руководствуясь одними

лишь правилами, пусть даже самыми бесспорными? Конечно, нет! Рети сказал

совершенно верно: исключения всегда интереснее правил; ими и следует

заниматься!..

— Хорошая формула. Я старше вас на сорок лет, Карлос. В свое время мне

часто удавалось добиться победы, предоставив противнику то, что ему казалось

преимуществом...

— Казалось или было, доктор?

— А разве разница так значительна? Шахматы не укладываются ни в простую

логику, ни в арифметику. Если считать их геометрией, то они ближе к Лобачевскому,

чем к Эвклиду. Если физикой — то к физике Эйнштейна и Планка, а не Ньютона.

Действительное преимущество или мнимое — это не так уж важно. Гораздо

важнее то, что ваш противник начинает играть так, будто преимущество

у него есть. Он начинает играть резко, «на выигрыш». Тут-то его и надо

ловить. Особенно хорошо это получается в переходных фазах партии, вы

заметили?

— При переходе из дебюта в миттельшпиль или из миттельшпиля в эндшпиль?

— И тут и там, в равной мере. Тогда, когда игрок должен менять план,

создавать новый. Надо заставить его мыслить самостоятельно. Это труднее

всего для большинства людей. Рассчитывать умеют все, а мыслить — лишь

единицы.

— Но техника расчета неуклонно идет вперед, доктор. Раньше этого не умели.

— Ну, нет! — фыркнул Ласкер — Старик Стейниц умел сосчитать комбинацию

не хуже нас с вами. Но он любил рассчитать ее насквозь, до последнего

варианта. Вы же создаете позиции, где детальный расчет невозможен. Вы

комбинируете интуитивно, добровольно идете на опасность просчета. Вы

рискуете сами и заставляете идти на риск противника.

— Вы правы, доктор. Интуиция — мое любимое оружие, а разумный риск —

рабочий прием.

— Вы обхватываете противника и бросаетесь в пропасть с ним вместе, твердо

веря, что он окажется внизу...

— Немножко сильно сказано, — улыбнулся Торре,— но похоже на правду...

— У вас будут последователи, Карлос. Вы на правильном пути. Лет через

тридцать все ведущие шахматисты мира будут играть так. Он этого не понимает.—

Ласкер насупился и показал большим пальцем через плечо на столик Капабланки,

— не понимает... но тот, в Париже, понимает отлично. Песенка кубинца

спета. Ведь если он прав, шахматы пора сдавать в архив. Но мы-то с вами

знаем, что это не так!..

— Конечно, не так, доктор! — пылко сказал мексиканец. — Шахматы не могут

умереть. Мы можем болеть, умирать, сходить с ума. Но шахматы бессмертны.

Они идут все выше, и творчество умерших участвует в этом подъеме. Их

мысли ложатся, как кирпичи в основание башни. И здание поднимается.

— А я и не боюсь смерти, меня не надо утешать. Все идет правильно. За

нами придут другие, они сделают все, что нужно. И вернее всего, Карлос,

они появятся здесь, в Москве.

— Весьма вероятно. Нигде я не видел таких бесчисленных толп, такого творческого

экстаза...

— Вчера, — усмехнулся Ласкер, — четырнадцатилетний мальчонка выиграл

у Капы в сеансе. Капа был взбешен, он улыбался с большим трудом. А таких

мальчиков здесь много.

— Вы думаете?

— Я это знаю. Посмотрите на этих, с крючками. Посмотрите на их глаза.

Если не они сами, то дети их наверняка будут играть лучше всех в нашем

маленьком и тесном мире... Но, может быть, мир к тому времени раздвинется?..

Видение заволоклось полупрозрачной дымкой. Стены заволакивались сильнее,

я увидел, что вдоль них, как солдаты, стоят юноши с крючками на плечах.

Их было много, десятки. Приглядевшись, я начал узнавать знакомые лица.

Вот этот высокий, чуть сгорбленный, со сросшимися бровями под невысоким

лбом. Николай Рюмин, чемпион Москвы. Здравствуй, Коля! Тебе не повезло,

ты не стал чемпионом мира. Кроме гениальности, у тебя были куриная грудь

и туберкулез легких, а твой главный соперник был крепок, как молодой

дубок.

Ты рано умер, Коля, и не участвовал в борьбе за мировое первенство. А

жаль!

А вот этот голубоглазый, похожий на деревенскую девочку? Белавенец, тоже

чемпион Москвы, тоже

сильнейший, непробиваемый мастер. Тебя убили немцы под Москвой, Сережа,

ты тоже не успел многого. Сейчас твоя дочь — одна из лучших шахматисток

города.

Вот они стоят тесной шеренгой: сдержанный Илюша Кан, мелкокурчавый Миша

Юдович... Ага, и ленинградцы здесь! Ржаной чуб Володи Алаторцева спускается

на упрямый лоб. Гордо торчат очки и нос Виталия Чеховера. Хитро щурится

Слава Рагозин, ныне гроссмейстер и вице-президент ФИДЕ. Румяненький Жоржик

Лисицын суетливо оглядывается. А вот белобрысый Всеволод Раузер, «е4

и выигрывают»... Разве мало сделали они все?

А этот серьезный мальчик в очках, стоящий чуть в стороне?

Он моложе всех, но ему суждено было сделать всех больше.

В день выигрыша в сеансе у Капабланки его портрет появился в газетах

впервые. Сколько миллионов его портретов напечатано с тех пор во всех

газетах мира?

А там, в глубине, за первой шеренгой идут вторая и третья. Тысячи юных

голов мелькают в голубом мареве колышущихся стен.

От мерной поступи рушатся стены, и яркий рубиновый свет загорается над

пустынным залом.

Сон кончился. Я вспомнил, что мне скоро пятьдесят. Но я был мальчиком

в дни незабываемого турнира, когда все мы заболели шахматами «а всю жизнь.

Не будь «а свете тех мальчиков, не было бы и сегодняшних, не было бы

Талей и Спасских.

Когда придет время, наше шахматное поколение может умирать спокойно —

оно прожило не напрасно.

За двадцать коротких лет была создана советская шахматная школа, завоевавшая

все виды мировых шахматных первенств на многие поколения.

Мальчишки 1925 года заложили фундамент этой блистательной победы.

Все в этом мире имеет свою оборотную сторону.

Бывшие мальчики с крючками стали мастерами, повернули по-своему историю

шахмат. Но и шахматы повернули по-своему течение их жизней.

Автор стал писателем поздно, к сорока годам.

Первое, чем ему захотелось поделиться с людьми, оказались его шахматный

опыт, шахматные встречи, шахматные чтения, споры и раздумья.

Для того и была написана книга шахматных рассказов "Большая игра'