А. Казанцев

Роковая мина

Рассказ

Турниры никогда не приносили мне таких волнений и радостей, как командные состязания.

Еще задолго до войны я играл в команде одного из подмосковных заводов. Мы добивались неплохих результатов. Наша команда была дружная, слаженная. Каждый болел не только за себя, но и за соседей. И ответственность чувствовал куда большую, чем если бы только играл сам за себя.

На первой доске играл мой друг Женя Загорянский, шахматный мастер, снискавший славу опасного рифа для шахматного корабля любого тоннажа и вооружения.

На второй доске выступал наш математик Семен Коган. Он ставил солидные позиции и, несмотря на отменное добродушие, беспощадно «душил» соперников. Коган обладал феноменальной памятью. В детстве он как-то прочитал малый энциклопедический словарь Павленко и... нечаянно запомнил его наизусть.

На третьей доске играл я, начинающий этюдист.

Рядом со мной на четвертой доске сидел техник Витя Егоров, прозванный «турком» за загадочную манеру выражаться. Он был молод, напорист и противников не обыгрывал, а «обдувал». И делал это здорово!

На пятой доске играл техник Михаил Николаевич Платов. Помню, я был поражен, узнав, что этот тихий невысокий и полный человек, уже в летах, был одним из знаменитых братьев Платовых, признанных классиков шахматного этюда. Но, как ни странно, мы с ним почти не занимались этюдами. Он уже отошел от этюдного творчества. И может быть, ему не нравились мои этюды.

И еще в нашей команде были две Оли. Одна из них, шашистка Сущинская, блестяще разносила всех своих противников и впоследствии стала чемпионкой СССР. Другая Оля, ясноглазая, с гладкой прической на прямой пробор и с классическим эллинским узлом волос на затылке, была украшением нашей команды.

Каюсь, мне доставляло особое удовольствие проигрывать ей легкие партии, видя как оживляется ее лицо. Я любовался ею и вновь расставлял фигуры.

Командные соревнования, о которых я вспоминаю, проходили летом в Центральном парке культуры и отдыха имени А. М. Горького, в одном из павильонов. Жара к вечеру спадала, и, пока противник думал, было приятно выскочить на аллею, подышать влажным от политых цветов воздухом, поглазеть на пароходики, снующие по Москве-реке, или на парашютную вышку со спиральным спуском, откуда с визгом спрыгивали будущие рекордсмены.

Нашей команде во что бы то ни стало нужно было выиграть очередной матч. Помню все детали схватки, а с какой командой мы играли, забыл.

Дело шло к концу. Загорянский легко победил ошеломленного его мощью соперника, Семен Коган с присущей ему математической точностью повторением ходов сделал тяжеловесную ничью с первокатегорником. Мой сосед, «турок», уже «обдул» какого-то «птенца с испуганным личиком на тоненькой шейке». Хуже обстояло с Михаилом Николаевичем Платовым. Он проиграл. И еще проиграла ясноглазая Оля с эллинской прической. О другой Оле и говорить не приходилось. Она, конечно, уже победила старичка-шашиста, который никак не мог примириться, что проиграл такой щупленькой девочке. Лишь я продолжал борьбу.

Сдвинутые столы стояли рядами. Сражающихся было очень много. Позади, спиной ко мне, в команде консерватории сидел прославленный скрипач, любивший шахматы не менее Филидора и Прокофьева.

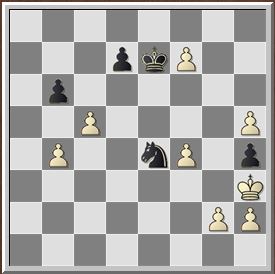

В моей партии до цейтнота оставалось несколько ходов, и я сидел, напряженно вглядываясь в позицию. Вокруг столпились мои соратники, увлеченные событиями, которые развертывались на доске. Счет матча пока был 3.5 :2.5 в нашу пользу. Мне никак нельзя было проигрывать. Достаточно было ничьей. Но азарт увлек меня, может быть потому, что краем глаза я видел за своим плечом эллинский узел на черной головке. Я хотел выиграть. И не как-нибудь, а красиво. И я задумал замысловатую комбинацию.

Позиция на моей доске привлекла многих посторонних. Стало душно, пиджаки играющих давно уже висели на спинках стульев.

Я жертвовал фигуры одну за другой. Выгнал белого короля на hЗ, но заматовать его не смог. Пришлось отыгрывать пожертвованный материал. Это удалось, и даже с некоторой прибылью.

Вдруг началась страшная суматоха. Я нескромно подумал, что виной этому моя подлинно чигоринская игра, но скоро понял, что я тут ни три чем. Пока толпа зрителей сгрудилась у моей доски, кто-то умудрился отвинтить с лацкана пиджака знаменитого скрипача орден «Знак почета». В ту пору ордена носили не только в торжественных случаях. Колодок, заменяющих ордена, тогда еще не знали.Нет слов, чтобы передать огорчение скрипача.

Все сочувствовали ему. Он поспешно ушел заявить о пропаже. Я чувствовал себя неловко, будто был в чем-то виноват.

А на доске положение прояснилось

После пронесшейся бури можно было начинать считать синяки и шишки. У меня оказался лишний конь, у противника за него — четыре пешки. Впрочем, по крайней мере, две из них отыгрывались. Короче говоря, у меня были все шансы довести партию до победы.

Я так разволновался, что не смог удержаться от жертвы коня на с5, а после взятия его пешкой b4 продвинул свою пешку на b5, получив проходную, которую на взгляд невозможно было задержать.

Мне казалось, что мой противник должен прекратить бесполезное сопротивление. Но это был на редкость упрямый и педантичный седоватый человек в старинных очках с металлической оправой, с прокуренными усами. Его бугристое лицо было покрыто капельками пота от жары или от волнения. Весь вечер он не поднимался со стула, играл упорно и молча, тяжело, как бурлак с картины Репина.

Еще в начале игры к нему подошел капитан их команды и шепнул так, что я расслышал:

— Держитесь, с этюдистом играете.

Партнер поднял глаза от доски и долго меня рассматривал. В душе я возликовал. Опубликовал всего несколько этюдов, а вот уже и в Москве знают!

Противник все думал, хотя думать было не о чем.

Мои соратники Загорянский и Коган похлопывали меня по плечу, а Оля-шахматистка нежно провела тыльной стороной ладони по моей щеке.

— Бифштекс, — загадочно сказал «турок».

Наконец противник записал ход. Партия была отложена.

Надо сказать, что наша команда отвоевала право доигрывать партии вместо присуждения. И вот теперь я должен был отдуваться. Следующий тур — завтра, в воскресенье вечером, а мне придется приехать утром для доигрывания. Я считал, что со стороны противника просто бессовестно откладывать такую позицию. Ведь он знал, что мы — из Подмосковья.

Все расходились. Я спросил, что думают мои товарищи об отложенной позиции.

Женя сказал, что правило квадрата надо знать всем. Он очень торопился, и нам с ним не удалось, как обычно, посмотреть позицию. Семен пообещал разобраться в электричке, волноваться нечего, разве что этюд вдруг обнаружится.

— Впрочем, вы сами — этюдист, — закончил он без тени иронии.

В поезде он еще раз уверил меня:

— Обычное пешечное окончание без всяких фокусов.

Михаил Николаевич Платов скромно молчал, но, когда мы шли по платформе наших Подлипок, робко сказал:

— Вариантов привести не могу, но чую, здесь что-то есть. Вы посмотрите хорошенько. Как на конкурсе этюдов.

— Так ведь король не попадает в квадрат, — стал доказывать я.

— А Рети? — многозначительно поднял палец Платов.

— Если полезет королем на g6, то я ферзя с шахом поставлю. А лишний ферзь — это вещь.

— Конечно, — согласился Платов.

— Астролябия, — заключил шедший рядом «турок». Мы распрощались.

Придя домой, я немедленно расставил шахматы

Что могут сделать белые? О чем можно говорить? Хотя, Михаил Николаевич... Надо внимательно посмотреть. Тут что-то есть...

За ночь я установил ужасную для себя правду. Жертва коня была неправильной. Если бы я не торопился, то медленно, но верно выиграл. А теперь...

А теперь все зависело от того, сумеет ли мой партнер найти этюдное окончание, которое не только спасало белых, но и приносило им победу!

Проанализировав стихийно получившийся этюд, я заметил в нем подводные мины, которые можно было расставить на фарватере решения. И задумал коварный удар, ловушку, которая поставит партнера в тупик, заставит его сделать естественный, но ошибочный ход.

Я утешал себя, что не может рядовой шахматист, так робко проведший всю партию, додуматься при домашнем анализе до всех найденных мной тонкостей, «доступных воспитанному на парадоксах, искушенному этюдисту».

Я с завистью смотрел из окна электрички на веселые ватаги счастливцев, для которых день отдыха был наполнен смехом, солнцем, брызгами воды на пляже. А я ехал на доигрывание, как на Голгофу.

Михаил Николаевич Платов пришел, когда доигрывание уже началось. Появился и «турок», заметив, что погода квакерская. Не знаю, что он имел в виду, но меня, несмотря на жару, знобило.

Мой противник был мрачен. Это вселяло надежду. Равнодушный судья вскрыл конверт и пустил часы.

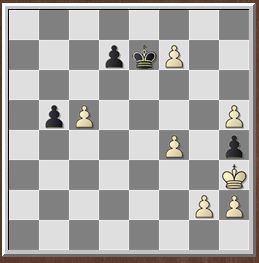

Партнер сделал записанный ход — 41. Kpg4. Ну, конечно! Что еще другое мог он записать? Я быстро ответил 41.. .b4.

Противник грустно посмотрел на меня, вздохнул и снова переставил короля — 42. Kpf5.

С той же быстротой я ответил 42.. .h3 (это и была заготовленная мной мина!).

Партнер удивленно уставился на меня и задумался.

Я отошел от доски, демонстрируя полнейшее равнодушие к задаче, которую задал этому «шахматному бурлаку».

«Турок», проходя мимо меня, буркнул: — Идиосинкразия.

Весь вечер он не поднимался со стула, играл упорно и молча, тяжело, как бурлак с картины Репина.

Михаил Николаевич Платов обменялся со мной понимающим взглядом. Игра возобновилась, и он уже не имел права вмешиваться, разбирать позицию, подсказывать. В наших командных баталиях это правило соблюдалось свято.

Пятьдесят пять минут думал над ходом мой озадаченный партнер. Я загнал его в неожиданный цейтнот. На пять минут ему оставалось восемнадцать ходов.

«Турок» подмигнул мне:

— Кто не думает, тот не ест: ни коней, ни пешек.

За эти пятьдесят пять минут я несколько раз садился за стол и, как кобра, гипнотизировал глазами партнера, внушая ему, чтобы он сделал естественный ход g4! Тогда бы он «подорвался» на заготовленной мной мине.

Но он ответил 43. g3!

Я похолодел. Почему он так сыграл? Из осторожности или... видя финальную позицию?

И все же я не хотел дать ему опомниться. Вся надежда была на непринужденность, Капабланковскую легкость. Я даже старался обаятельно улыбаться, как великий кубинец, которым я любовался на Московском международном турнире. Боюсь, что улыбка моя больше походила на Шпильмановскую после его ничьей с Верой Менчик. Я знал, чем может теперь все кончиться. Но знал ли это мой партнер? Шахматная игра — это умение читать чужие мысли. Может быть, в этом ее прелесть?

Итак, надо было делать ход. Не брать же пешку f7, в этом случае белый король входил в квадрат и задерживал мою пешку. И с надеждой взглянув на милый, начинающий подниматься флажок противника, двинул пешку, которая, как под горку, покатилась вниз, в ферзи 43.. b3.

Единственно чего я достиг — это заставил противника играть «блиц». Но, видимо, обладая стальными канатами вместо нервов, он в ус не дул, продолжая играть неторопливо, сколько ни внушал ему взглядом, что флажок поднимается, а еще осталось 17 ходов! Кстати, семнадцать ли?

44. Kpg6.

Ну, конечно, теперь мне готовит ловушку. Не пойду же я b2, чтобы он сыграл Kpg7.

Выдавив из себя банальное:

— У нас успеется, — сыграл 44.. .Kpf8. Последовало 45. h6.

«Турок» пожал плечами и бросил:

— Стрекотанье.

Все, кто стояли рядом, видели, что я раньше ставлю ферзя, притом с шахом. Мне оставалось только продемонстрировать это:

45...b2 46. h7 b1Ф+ 47. f5 Фb2.

На доске у черных был лишний ферзь, и этим, казалось, определялось все, но... я-то знал, чем это может кончиться. Знал ли это мой противник?

Я с надеждой смотрел на его флажок на часах. Он уже поднимался!

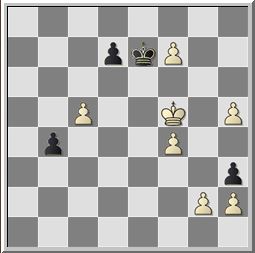

48. h8Ф + !

Вот она западня! Но как мог найти этот убийственный ход столь медлительный и скучный человек? Почему не сделал он опять естественный и спасительный для меня ход f6? Тогда бы мой великолепный ферзь ожил! А теперь, увы, он, как тигр, провалился в глубокую яму и может лишь с рычаньем бросаться на отвесные стены.

48.. .Ф : h8 49. f6! — клетка захлопнулась.

Он все видел, все знал! Теперь выясняется, почему он сыграл пешкой на g3. Стой она сейчас на g4, как я рассчитывал, закладывая свою «коварную» мину, мой ферзь вырвался бы через поле h4. А сейчас... остается последняя надежда:

49.. .d5.

«Ну, возьми же на проходе! Возьми!» — мысленно умолял я. Тогда жертва ферзя на f6 спасет партию. Черным будет пат!

Партнер опять задумался. Флажок! Флажок! Может быть, он свалится...

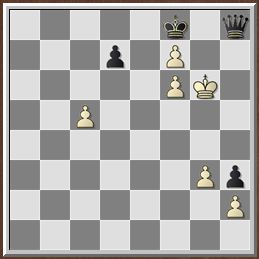

Противник делает ход 50. с6!

И я кладу короля и пожимаю «шахматному бурлаку» руку. Покосившись на часы, я заметил, что флажок его упал. Но я ничего не сказал судье, отбиравшему у нас подписанные бланки с записью партий.

Мой партнер оживился и оказался совсем не скучным. Он быстро снова расставил на доске отложенную позицию:

— Скажите, зачем вы сыграли на 42-м ходу h3?

— Это была моя заготовка, «коварная мина», — признался я. — Я думал, вы ошибетесь.

— Вот видите, какая психологическая игра шахматы. Ведь я уже хотел сдать партию и только ждал вашего хода пешкой на bЗ, чтобы сложить оружие, а вы вдруг поставили меня в тупик, заставили еще раз подумать.

— Как? Вы не нашли выигрыша при домашнем анализе?

— Конечно, нет. У меня и в мыслях не было, что здесь можно выиграть. Я даже ругал себя, что испортил вам воскресенье дурацким доигрыванием. Психологически я был уже уничтожен вашей жертвой коня на с5. Только скверный характер и привычка доводить все до конца заставляли меня делать ходы... Но когда вы вдруг сделали «этюдный ход», я решил, что этюдисту виднее. Должно быть тут что-то есть.

— И задумались на пятьдесять пять минут?

— Поверьте, я не пожалел бы, если б флажок упал, настолько увлекло меня решение «этюда». Я не мастак решать этюды, потому так долго и думал. И реагировал на ваш странный ход прежде всего не шахматным, а психологическим анализом. Почему знаменитый этюдист после домашнего анализа делает этот ход? Значит, он видит в позиции больше, чем я, рядовой шахматист. Вы мне подсказали, что надо искать решение! Ну, а если оно есть, а в это я поверил после вашего хода, то его всегда можно найти. Для меня огромная честь выиграть партию у человека, чье произведение с восхищением отметил сам Владимир Ильич Ленин.

— Что? Что? — ошарашенный, переспросил я.

— Для меня большая честь выиграть партию у всемирно известного этюдиста Платова.

Я молча подозвал судью и попросил его вернуть бланк записи. Ничего не понимая, он вернул его мне, а я протянул его партнеру.

— Исправьте, пожалуйста, показал я на бланк и назвал свою фамилию. — И познакомьтесь, пожалуйста, с Михаилом Николаевичем Платовым, — и я оглянулся на стоявшего рядом с «турком» Михаила Николаевича.

— Вот как? — удивился партнер, протирая очки. — А я слышал, что в вашей команде играет сам Платов, и, когда мне шепнули, что против меня сидит этюдист, я решил, что это он и есть.

— Значит, я сам виноват в собственном проигрыше? — печально подвел я итог. — Моя мина оказалась не «коварной», а «роковой».

— Играть надо, а не в этюды играться. h3! Идиосинкразия! И тут я понял, что хотел выразить «турок».

Михаил Николаевич Платов утешил меня:

— А все-таки хорошо, что вы так сыграли. Этюд сделаете.

Я совсем не так делаю этюды. Я начинаю всегда с конечной позиции, как с вершины пирамиды. Словом, дом начинаю с крыши, а потом пристраиваю к ней все более расширяющиеся этажи вариантов, связанных с каждым предыдущим ходом. Этот этюд единственный, который родился у меня само собой в весьма драматической обстановке. Может быть, потому я совсем забыл его.

Но однажды, возвращаясь из Ленинграда, я оказался в одном купе в «Красной стреле» с сыном великого скрипача, тоже знаменитым скрипачом. Я рассказал ему эту историю: и как сочинил этюд, и как был свидетелем и даже чуть ли не виновником утраты его отцом ордена, и как утешился на одном из концертов, увидев этот орден на лацкане фрака замечательного музыканта. И я признался попутчику, что забыл партию, игранную в тот день. Он очень просил меня вспомнить ее. Мне пришлось восстановить все по идее, начиная с крыши. И получившееся произведение я посвящаю замечательному скрипачу и шахматисту Давиду Федоровичу Ойстраху.

Источник: "Шахматы в СССР" 1970, №1

|