Инна Вихрова

(фрагменты)

Александр Васильевич Соколов

28.02.1902-15.02.1940

д д

Фото моего деда с завоской Доски Почета. 1930 г.

Мой дедушка Александр Васильевич Соколов родился 28 ноября 1902 г. в деревне Харино Коптевской волости Зубцовского уезда Тверской губернии в крестьянской семье.

Долгое время название нашей «малой родины» было предметом семейных шуток. Но, как оказалось, название деревни Харино происходит не от формы и размера лиц ее жителей и даже не от имени якобы первопоселенца Харитона.

Кандидат географических наук Л.В. Анзимиров дает такое серьезное объяснение этому смешному названию:

«топонимы ‘Карино' и их производные (‘Карино-Харино') происходят от названия древней специальности ‘каря-карина-харина' – мастера по изготовлению карин, т.е. долбленых основ древнерусских судов и от названия их производственных площадок – ‘корей' или ‘крей'… Установлено, что топонимы ‘Карино-Харино' расположены исключительно на территориях обитания кривичей или их потомков. С учетом происхождения слова ‘корь' от ‘резать, долбить' – кривичи предстают народом резчиков-судостроителей… »

Семья моего деда Александра Васильевича была бедной и многодетной - у него было 7 сестер и 1 брат. Жизнь была тяжелой: в хозяйстве была только одна лошадь и корова, собственной земли было мало, т.к. земельные наделы до революции выделялись только на членов семьи мужского пола. Из-за бедности мой прадед Василий Фадеевич Соколов на лето уходил на отхожий промысел в Петербург, где работал каталем и грузчиком, а вся тяжесть сельского труда ложилась на плечи его жены и детей.

Мой дед недолго оставался в родной деревне. В 1914 г. после окончания 4-классной земской школы он в 12- летнем возрасте был отдан в обучение в швейную мастерскую Громова в Петербурге. Она находилась в Чубаровом (ныне Транспортном) переулке в доме 6. Это центр Лиговки - одного из самых злачных мест Петербурга. Но дед там не пропал и не сбился с пути.

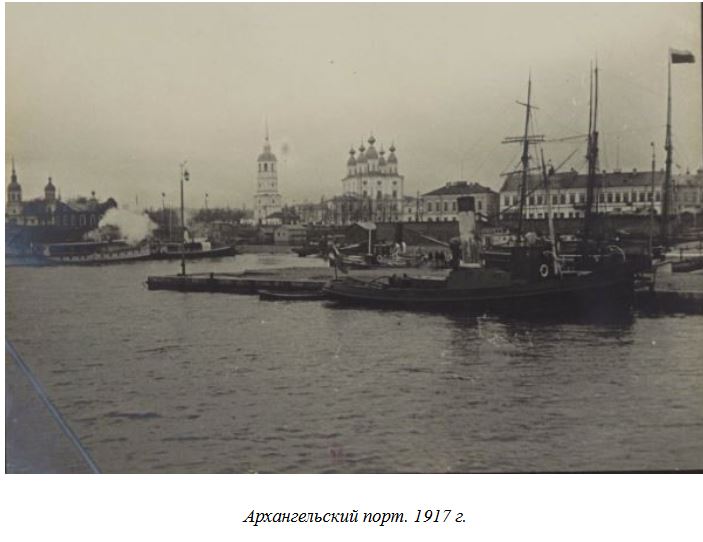

Проучившись год и получив профессию портного, дед вернулся обратно в деревню к родителям. А весной 1917 г. уехал в Архангельск и поступил матросом на пароход «Вера» купца Мордуховича. Деду было 15 лет. В Архангельске в 1917 г. было уже неспокойно: немецкие диверсанты взрывали корабли в порту, шла подготовка к высадке англичан. Видимо, поэтому дедушка проходил на пароходе только до конца навигации 1917 г.

Начиналось смутное и голодное революционное время. Люди из отхожих промыслов возвращались в деревни, к земле, которая могла хоть как-то прокормить. Вернулся к родителям в деревню и мой дед. Весной 1920 г. дед снова приехал в Петроград и поступил в Петроградский линейный отдел водного транспорта на буксирный пароход матросом. Он вместе со своим дядей ходил матросом на буксире до 1926 г. По рассказам бабушки их буксир тянул баржи с медом по Волго-Балту. В 1927 г. мой дед Александр Васильевич поступил на службу в речную милицию. Дедушка патрулировал на катере по Фонтанке и Неве участок вокруг Летнего сада.

В начале 1929 г. в деревне умерла мать Александра Васильевича. После ее похорон мой дедушка сделал предложение моей бабушке Анне Ильиничне. Дед хотел жениться немедленно, но для бабушки это предложение стало неожиданностью, и она предложила подождать со свадьбой до летнего мясоеда ( это период между Петровым и Успенским постами) – проверить серьезность чувств. Чувства успешно прошли проверку, и 11 июня этого же 1929 года они расписались в сельсовете своей деревни.

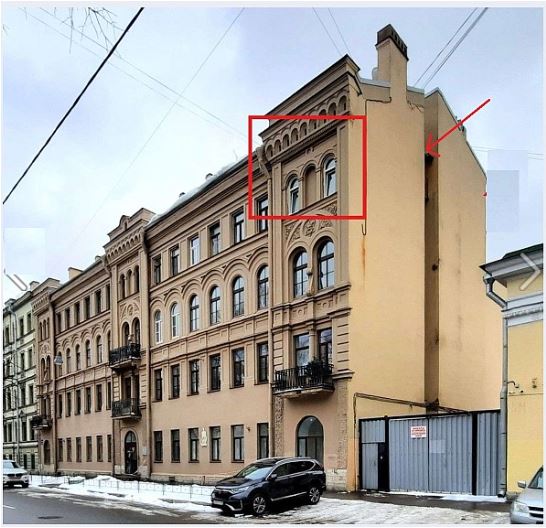

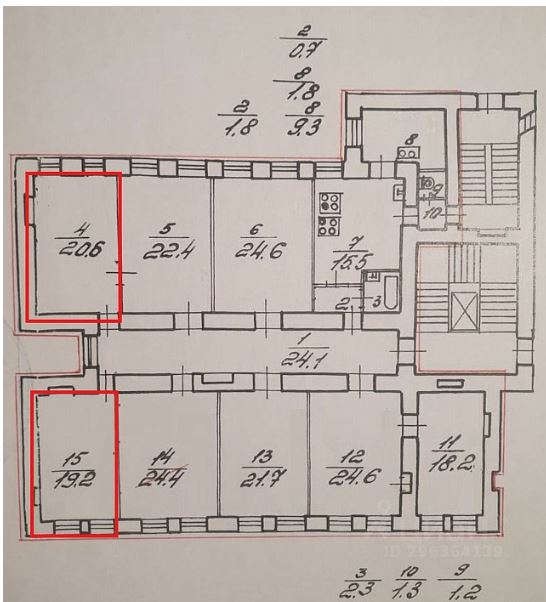

Александр Васильевич привез молодую жену в Ленинград, где у него к этому времени уже было свое жилье: 2 комнаты в квартире на последнем этаже дома по адресу: Васильевский Остров, 5 линия д.10, прямо напротив Академии художеств. Это была большая и очень необычная коммунальная квартира. В ней было 2 уровня, т.к. с фасада дом имеет высоту 4 этажа, а со двора – 5 этажей. В квартире был коридор и галерея. На галерею вела лестница в торце квартиры. В коридор выходили двери комнат с окнами на улицу. А на галерею выходили двери комнат с окнами во двор. В этой квартире во время революции обосновался многодетный дядя дедушки, вероятно, поэтому дедушке здесь тоже достались эти 2 комнаты на разных уровнях.

В 1861–1862 годах на 5-й линии Васильевского острова архитектор Маевский возвел по заказу купца Соловьева четырехэтажный дом. Участок давно не застраивался капитально, так что снесли старые служебные постройки и приступили к делу. В доме устроили 2 парадных входа с 5 линии и черный ход с Андреевского рынка. Дом был выполнен в романском стиле и украшен удивительно: над сдвоенными окнами на 3 этаже красуются натуральные черти в гексаграммах.

В 1880 году в дом въехал известный художник Иван Шишкин и прожил несколько лет. Здесь он написал многие свои известные картины, например, «Заповедная роща», «Дорожка в лесу», «Дубки». После того, как художник лишился молодой жены (она умерла вскоре после рождения дочери), он переехал в другой дом по той же линии.

В 1902–1904 годах в этом доме проживал архитектор Василий Шауб, один из первых провозвестников модерна в Петербурге.

Примеры его творчества: ансамбль жилых домов на Австрийской площади и знаменитый дом-утюг на набережной Фонтанки у Калинкина моста.

Дом связан с биографией поэтов. Известный востоковед и знаток древних языков Владимир Шилейко (второй муж Анны Ахматовой) проживал в этом доме в 1914 г. Он был знаком с Николаем Гумилевым и Михаилом Лозинским. Шилейко был знаменит своей ученостью с подросткового возраста, прославился своим остроумием, знанием шестидесяти двух языков и участием в жизни известного поэтического кафе «Бродячая собака».

В 1914 году Гумилев, приехав из Либавы, не стал снимать себе квартиру, а поселился у своего друга Шилейко. Отсюда после объявления войны с Германией Николай Степанович и ушел в армию добровольцем.

В 1915 г. на первом этаже в правом крыле дома был организован лазарет Л.А.фон Дервиз под покровительством Великой княгини Ксении Александровны. Планировка этих помещений сохранилась до сих пор

Источник: https://www.fontanka.ru/longreads/68899804/

В.О. 5 линия, д.10. Окна наших комнат.

Современное фото. Балконы остались, а чугунные крылечки под ними уже снесли.

План квартиры. Красным отмечены 2 комнаты на разных уровнях, принадлежавшие нашей семье.

Жена дяди не одобрила избранницу деда, и бабушке пришлось осваивать керогаз, жарку котлет, походы по магазинам и в общественную баню, а также все прочие премудрости городской жизни, пользуясь советами более благосклонных соседок.

В 1929 г. в Ленинграде была безработица, но это тщательно скрывалось властями. Когда бабушка в сопровождении дедушки пришла на биржу труда, чтобы встать на учет, то инспекторша отказалась ее регистрировать со словами “Муж да жену не прокормит?”. Только благодаря своему мужу, работавшему в это время речным милиционером на участке по Фонтанке и Неве вдоль Летнего сада, бабушка получила работу на один сезон – метельщицей в Летнем саду. Это дало ей возможность получать рабочие продовольственные карточки, введенные в Ленинграде осенью 1929 г.

Историческая справка

Среди рассекреченных материалов Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга - докладная записка Областного совета профсоюзов в бюро Ленинградского обкома партии и фактически ставший ответом на нее протокол совещания секретариата обкома. Оба документа относятся к началу осени 1929 года, и оба посвящены снабжению рабочих Ленинграда продуктами и предметами первой необходимости.

Государственная торговля буксовала. «За последнее время в снабжении рабочих Ленинграда продуктами питания и предметами первой необходимости и, в частности, картофелем и мясом, происходят крупнейшие перебои, - сообщалось в профсоюзной докладной от 4 сентября 1929 года. - Картофеля на кооперативном рынке нет уже около двух недель. За мясом стоят большие очереди с раннего утра, и все же значительные группы рабочих и их семьи не могут совершенно получить мяса на кооперативном рынке».

Перебои с продовольствием создали «крайне напряженное настроение рабочих». Они ежедневно осаждали Дворец труда, где размещались профсоюзные органы, которые указывали на «возмутительные безобразия» со снабжением.

Трудящиеся, а вслед за ними и профсоюзы жаловались на нехватку молочных продуктов, особенно сливочного масла. При этом в записке промелькнуло, что рабочие высказывали недовольство привилегированным положением столицы по сравнению с Ленинградом.

Заместитель наркома торговли Л. М. Хинчук на пленуме Ленсовета отмечал, что недостаток мяса и масла «усугубляется уменьшением стада, произошедшим за последний год», а потому «регулирующие органы признали нужным ввести в ближайшее время норму на отпуск мяса», дабы «каждый трудящийся получал свою долю».

21 сентября 1929 года Ленинградский обком партии принял решение ввести карточки на мясо, а для снабжения молочными продуктами организовать под Ленинградом, по примеру Москвы, фермы молочного скота. Впрочем, на последнее требовалось время.

Карточная система, введенная во всех городах страны в 1929 году, просуществовала до 1935 года. Отменялась она, как и вводилась, поэтапно: в начале года отменили карточки на хлеб, а осенью - на мясные и рыбные продукты, жиры, сахар и картофель. А карточки на непродовольственные товары официально отменили лишь 1 января 1936 года.

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 215 (6568) от 15.11.2019 под заголовком «Бутафорская» осень».

В 1930 г. проблемы с продовольствием усугубились. По рассказам бабушки, был голод, мясо пропало совсем, даже по карточкам.

В мае 1930 года дедушка перешел на работу на завод «Электроаппарат» учеником формовщика в созданный там литейный цех: завод участвовал в реализации плана ГОЭЛРО, наращивал производство и набирал рабочих. Семейная история не имеет достоверных данных о причинах такого резкого поворота в карьере деда. Возможно, милицейская служба дедушки закончилась из-за чисток, инициированных наркомом НКВД Г. Ягодой в рядах милиции в 1929-30 гг., ведь дед происходил из семьи крестьянина-середняка, к тому времени еще не вступившего в колхоз.

Но дед не сдался и сделал головокружительную карьеру на заводе:

-в конце 1930 г. он из учеников перешел в формовщики литейного цеха.

-в 1932 г. дед вступил в партию.

-в декабре 1933 г. его избрали зам.секретаря цеховой парт.ячейки и перевели в контрольные мастера (т.е. ОТК) литейного цеха. Это была очень ответственная и опасная должность, т.к. в 1933 г. с выходом постановления ЦИК и СНК «Об ответственности за выпуск недоброкачественной продукции» выпуск бракованных товаров стал грозить лишением свободы на срок не менее пяти лет.

Ответственность касалась, прежде всего, не простых рабочих, а директоров предприятий, инженеров и сотрудников отделов технического контроля (ОТК).

В 1934 г. дед закончил партшколу, в 1935 г. закончил курсы повышения квалификации инженерно-технических работников при ЛЭТИ (это после 4 классов земской школы!), в том же 1935 г. его назначили старшим мастером ОТК литейного цеха и избрали заместителем парторга литейного цеха.

В августе 1936 г. деда выдвинули в партком завода, с 1 июня 1937 г. он стал освобожденным заместителем секретаря парткома завода «Электроаппарат». В 1938 г. дед был избран секретарем парткома завода «Электроаппарат».

В личном деле деда сохранилась характеристика, данная ему районным комитетом ВКП(б) для назначения на должность секретаря парткома завода.

Характеристика на Соколова Александра Васильевича, зам. секретаря парткома завода «Электроаппарат».

Соколов Александр Васильевич, год рождения 1902 года, член ВКП(б) с 1932 года, сын крестьянина-середняка Калининской области, до мая 1927 г. жил в хозяйстве отца и работал на разных сезонных и временных работах. С мая 1927 года по май 1930 года милиционер речной милиции в гор. Ленинграде и с 1930 г. по настоящее время работает на заводе «Электроаппарат». До 1933 г. работал рабочим-формовщиком литейного цеха, затем был выдвинут в ОТК и работал приемщиком до 1934 года и уже с 1934 года по июнь 1937 г. работал там же контрольным мастером.

В 1933 году тов. Соколов избирается членом цеховой ячейки, где работает сначала заместителем секретаря цех.ячейки, а потом зам.парторга цеха.

С августа мес. 1936 г. член парткома завода и с июня месяца 1937 г. работает освобожденным заместителем секретаря парткома завода «Электроаппарат».

На заводе тов. Соколов пользуется политическим доверием. С партийной работой осваивается неплохо.

Секретарь РК (подпись) 2.12.1937

У нас дома хранится Почетная грамота, выданная дедушке в 1930 г. В ней написано, что за выдающиеся производственные успехи Александр Васильевич Соколов премируется партийной литературой. По словам бабушки, автором большинства из этих книг был Н.И.Бухарин.

Премия оказалась с подвохом. Бабушка рассказывала мне, что однажды, вернувшись днем с рынка, она застала деда сидящим около печки и жгущим в ней эту партийную литературу. Это было в 1935 г., когда начался проце́сс «Антисоветского объединённого троцкистско-зиновьевского це́нтра», также известный как «процесс шестнадцати».

История завода «Электроаппарат»

Первым промышленным предприятием, появившимся во второй половине прошлого века на части территории, которую в настоящее время занимает ОАО ВО "Электроаппарат", был чугуно-меднолитейный механический и котельный завод английских промышленников братьев Пульман. По 24 линии владельцами завода было построено несколько каменных зданий, из которых до настоящего времени сохранился лишь жилой дом владельцев завода - ныне здание дирекции. Завод выпускал чугунные и медные отливки, поковки, выполнял мелкие котельные работы. Число рабочих за 30-летний период существования завода не превысило 200 человек.

В 1909-1910 гг. завод Пульманов приобретает Русское акционерное общество "Шуккерт и Ко", и следующий период истории предприятия связан с производством электротехнической продукции. Русское акционерное общество "Шуккерт и Ко" было основано в 1899 г. инженером Б.А. Цейтшелем, приехавшим в Петербург из Германии в 1883 г. в качестве главного представителя известной в Европе электротехнической фирмы "Шуккерт и Ко". Первоначально электрическая станция, мастерские и склад общества вместе с правлением располагались в собственных домах по Екатерининскому каналу и Зимину переулку. Однако высокий и устойчивый спрос на электрооборудование потребовал от общества дальнейшего расширения производственных площадей для выпуска электротехнической продукции. Приобретенный фирмой "Шуккерт и Ко" завод Пульманов быстро переоборудуется, оснащается значительным количеством станков, и уже 13 сентября 1909 г. петербургским градоначальником выдается свидетельство о разрешении начала работ в мастерских электротехнических приборов с числом работающих в 360 человек. В 1911 г. мастерские преобразуются в завод, которому присваивается наименование Завод военных и морских приборов. В новом названии отразилась специализация предприятия, основную часть производимой продукции которого составляли заказы Военного и Морского ведомств - осветительное и электротехническое оборудование военного назначения. Рост числа заказов приводит к дальнейшему расширению территории завода и строительству новых производственных зданий. Так, в 1913 г. возводится четырехэтажный корпус, выходящий на 24 линию, сохранившейся по настоящее время.

К 1916 году объем военных заказов на заводе составляет 90% всего производства, увеличивается и номенклатура изделий специального назначения. Количество рабочих к 1917 году достигло трех с лишним тысяч человек. Однако трудности военного времени, не могли не сказаться на состоянии завода - уже в середине года происходит первое сокращение численности работающих, а в мае 1918 года завод остановился вовсе.

В последующие годы завод работает эпизодически, выполняя случайные заказы, пока наконец не останавливается полностью. Эта окончательная остановка завода в конце 1923 года произошла уже тогда, когда он имел новое наименование "Электроаппарат", присвоенное ему 30 сентября 1922 года Петроградским электромашиностроительным трестом.

Вновь "Электроаппарат" начал свою производственную деятельность в 1925 году, но уже как завод отечественного высоковольтного электроаппаратостроения. Завод очень быстро вышел на довоенный уровень объемов производства, что было вызвано большой потребностью в производимой заводом продукции: страна в соответствии с планом ГОЭРЛО строила новые электростанции и линии электропередач, требовавшие большое количество высоковольтного оборудования. В эти годы на заводе строятся новые корпуса цехов, появляются кузнечное и литейное отделения, отделение резки металлов, склад готовых изделий. В 1930 году построен корпус, предназначенный для сборки аппаратов на напряжение 220 кВ, в конце 30-х годов начинается возведение лабораторно-технического комплекса.

Первые два года своего существования завод изготавливал масляные выключатели, внутренние и наружные разъединители, трансформаторы тока рассчитанные на напряжение от 3 до 35 кВ, но уже в 1928 году, в ходе выполнения заказа на разработку и изготовление высоковольтных аппаратов для электропередачи Волховская ГЭС - Ленинград, было освоено производство более 100 типов аппаратуры на напряжение 120 кВ. Следующим шагом в техническом развитии завода стала разработка аппаратов на напряжение до 220 кВ для генерального распределительного устройства Днепровской и Свирской ГЭС и линий передач от этих станций. В 1929 году завод изготовил первые образцы трех- и шестибаковых масляных выключателей, производство которых с различными усовершенствованиями продолжалось до 1941 года. В предвоенные годы на "Электроаппарате" были разработаны и поставлены распределительные устройства для московского метрополитена, изготовлено оборудование для первых советских блюмингов, высоковольтной аппаратурой были обеспечены такие заводы, как "Азовсталь", "Запорожсталь", Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты.

Источник История завода Электроаппарат

Завод находился на Васильевском Острове, не очень далеко от дома, где жили дедушка с бабушкой. Даже при проблемах с транспортом или с мостами до работы можно было добраться вовремя.

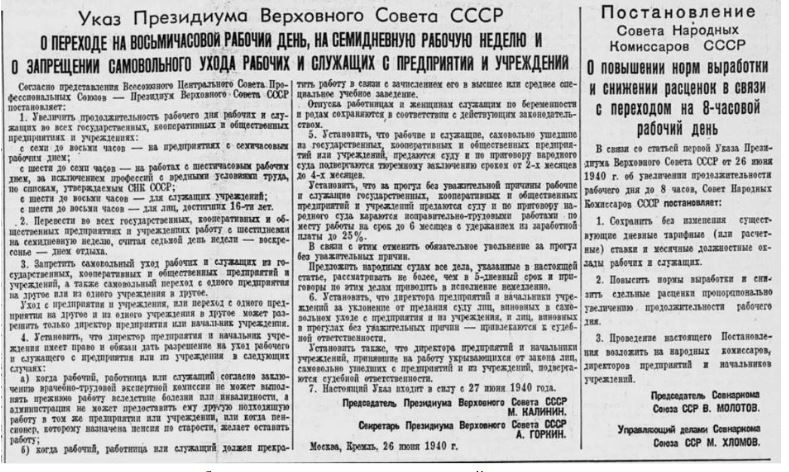

До войны за опоздания карали очень строго: по постановлению СНК СССР от 28.12.1938 “О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины, улучшению практики государственного социального страхования и борьбе с злоупотреблениями в этом деле” за несколько опозданий до 15 минут или за одно опоздание на службу более 20 минут полагалось немедленное увольнение. В 1940 г. увольнение заменили исправительно-трудовыми работами на срок до полугода с удержанием 25% зарплаты в пользу государства.

Моя бабушка всегда вспоминала слова деда: "Работу надо выбирать так, чтобы до нее можно было дойти пешком".

По материалам статьи Соколов Александр Васильевич - парторг завода Электроаппарат

Продолжение следует

|